こんにちは! ショウシ(@shouhi_zaiteku)です。

資産運用ブロガーとして、資産運用やお得情報をわかりやすく解説しています。

つみたてNISAをSBI証券で開始する人向けに、SBI証券の評判・口コミを解説します。

私も初めての資産運用は、SBI証券で初めて10年目です。

▼SBI証券でのNISA運用

SBI証券はネット証券の老舗で、低コスト銘柄のラインナップ・機能性は、業界最強レベル。

最近では三井住友カードのVポイントと連携して、ポイントが貯まる・使えるようになるので、さらに便利になります。

2021年3月から開始ですので、三井住友カードを使っている人は今のうちに口座開設しておきましょう。

SBI証券は為替手数料が安いので、米国株に積み立てしている人は、SBI証券を選んでみてください。

先におすすめの資産運用について知りたい人は、「おすすめの資産運用」から読んでみてください。

本記事の内容

- SBI証券はネット証券の老舗、誰でも知ってる低コスト証券

- 2021年3月より、三井住友カードのVポイント連携が始まる

- 為替手数料は最安・米国株の積み立てに向いている

つみたてNISAを詳しく知る

\つみたてNISAを基礎から知る/

2021年6月からSBI証券のクレカ積立が開始!最大3%還元の超お得

| 対象カード | 三井住友カードが発行のVポイントがたまるカード |

| 上限金額 | 5万円/月 |

| ポイント還元率 | プラチナ2%還元、ゴールド1%還元、通常カード0.5%還元 |

| 貯まるポイント | Vポイント |

SBI証券とVポイントのクレジットカード積み立てが開始され、年会費無料の通常カードで0.5%で積み立てができるようになりました。

プラチナ2%還元、ゴールド1%還元、通常カード0.5%還元で、上位のカードほど還元率が高くなります。

年会費もかかりますから、通常カードだけで積み立てしても問題ありませんよ。

三井住友カードはLINEPAYでも使えますし、用途も広い便利クレジットカード。

Vポイント投資も今後始まりますから、投資信託を買う人は必須のクレジットカードですよ。

関連記事

楽天証券の楽天カード積み立てと比較

SBI証券 |

楽天証券 |

|

| ポイント還元率 | 2〜0.5% | 1〜0.5% |

| 積み立て上限 | 5万円/月 | 5万円/月 |

| 買付日 | 1日 | 1日 |

| カード種類 | 三井住友カード全般 | 楽天カード全般 |

| ポイント種類 | Vポイント | 楽天ポイント |

| ポイント投資 | 可能 | 可能 |

クレジットカード積み立てといえば、楽天証券の楽天カード積み立て。

楽天ポイントが貯まるし、貯まった楽天ポイントで投資信託が買えることで有名で、僕も楽天証券でつみたてNISAを運用しています。

SBI証券は後発のサービスなので楽天証券を超える還元率ですが、通常時の還元率は0.5%で楽天カードと同じ

クレジットカード自体の使いやすさも、やはり楽天カードの方が上。

SBI証券で積み立てすべき人は、楽天証券でも積み立てしている人に限られるでしょう。

まずは、楽天証券で積み立てから、しっかり運用してくださいね。

ココがポイント

- SBI証券の積み立ては、通常時0.5%還元

- クレカの使い勝手は、楽天カードが上

SBI証券とは?投資信託のラインナップ数は業界最多のネット証券

| ネット証券 | 投資信託の銘柄数 | 最小投資金額 | ポイント投資 |

楽天証券

楽天証券 |

2,638本 | 100円 | 楽天ポイント |

| 「楽天ポイント」を貯めたり使ったりできるネット証券 ポイント投資で有名で、今1番お得に運用できると話題 |

|||

| 2,651本 | 100円 | Tポイント | |

| 証券口座と言えば、SBI証券と言っても過言ではないでしょう 低コスト・豊富なラインナップで、投資家には必須の口座 |

|||

マネックス証券

マネックス証券 |

1,000本 | 100円 | マネックスポイント |

| 低コストな投資信託の取り扱いが多いネット証券 イデコではマネックス証券で運用が最強 |

|||

SBI証券は投資信託のラインナップ数はトップクラス。

昔からネット証券の老舗で、銀行窓口で金融商品を運用するより、手数料も圧倒的に安く済みます。

今ではネット証券も増えましたが、まだまだSBI証券は業界トップクラスを走っています。

私も最初はSBI証券で運用を始めましたが、最初に資産運用を始めるのに最適な口座。

最近ではTポイントで運用も始められるようになりましたので、まだ資産運用をやったことがない人にも最適です。

ココがポイント

- SBI証券は、投資信託・ETFの取り扱い銘柄数はトップクラス

- 最初に資産運用を始める口座に最適。

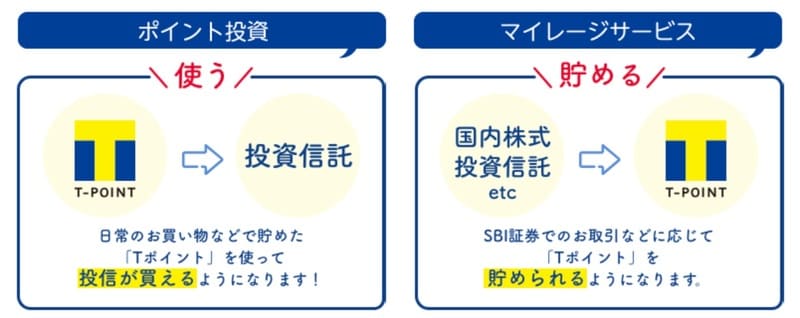

Tポイントを使った投資ができる

SBI証券ではTポイントを使って投資信託の積み立てが、できるようになりました。

利用できるポイント数に上限はありませんので、ポイントが溜まっている人は、SBI証券で消費してください。

ポイントで買えば元々はなかったお金なので、実際にはノーリスクで運用ですね。

ポイントを貯めていた人には、有意義なポイントの使いみちで嬉しいですね。

お買い物で消費してしまうより、投資信託にしておけば、将来的に1ポイント=1円以上の価値になる可能性もあります。

今ポイント投資は話題を集めていて、ポイントで投資信託を買う人が急増しています。

SBI証券を始めるなら、Tポイントと連携して積み立てしてみてください。

ココがポイント

- Tポイントを使って投資信託が買える

- 将来的に1ポイント=1円以上の価値になる可能性もある

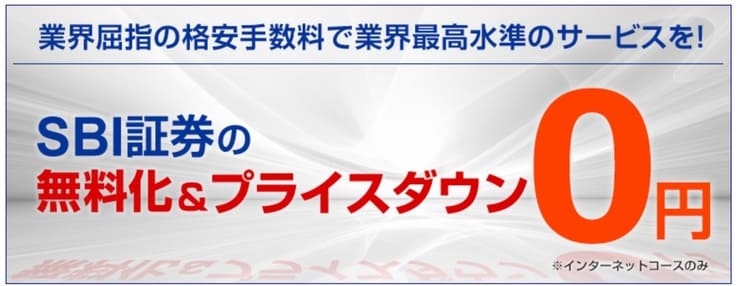

手数料がほとんど無料

SBI証券は銀行窓口に比べて手数料が圧倒的に安いですが、投資信託で言えばすべての銘柄の買付手数料は無料です。

最近の手数料無料化の流れで投資信託はほとんど無料で、国内株でも50万円以下の取引なら無料。

信用取引でも無料です。

SBI証券の手数料はとにかく安くて、ETFの取引手数料銘柄数も最多。

ネット証券の中でも、SBI証券はトップクラスに低コストです。

ココがポイント

- すべての投資信託の買付手数料は無料

- 国内株は50万円以下の取引なら、手数料無料

毎月の保有残高に応じてポイントを獲得

SBI証券は投資信託を保有しているだけで、Tポイントが貰うことができます。

楽天証券でいうと、ハッピープログラムのポイントのようなものです。

しかしSBI証券では投資信託の種類によって、貰えるポイントは変わります。

より低コストな銘柄ならポイントは少ないので、ほとんど貰えないと思った方がいいですね。

例えば、低コストで有名なeMAXIS Slimシリーズなら、年に0.001%程度です。

ココがポイント

- 低コストの投資信託だと、ポイントは低め

- eMAXIS Slim シリーズは0.001%程度

【最新版】つみたてNISA(積立NISA)の楽天証券とSBI証券の機能比較一覧

|

楽天証券 |

SBI証券 |

|

| 手数料面 | ほぼ同じ | ほぼ同じ |

| ポイントサービス | 楽天ポイント | Vポイント Tポイント Pontaポイント |

| 連携銀行の預金金利 | 0.1% | 0.001% |

| 連携銀行の自動入出金 | あり | あり |

| クレカ積み立て | 楽天カード | 三井住友カード |

| 最低積立額 | 100円〜 | 100円〜 |

楽天証券とSBI証券の比較は、どちらもネット証券を代表する証券口座なので、手数料面や銘柄数ではほぼ互角です。

楽天証券では楽天ポイントを貯めたり、楽天ポイントで投資信託を買えたりなど、ポイント連携が強いです。

ポイントが使える・溜まりやすいということは、資産運用にまわすお金の実質負担が減ること。

毎月3万円まわすところを、毎月2万円のお金で同じ金額を資産運用にまわせたら、家計も助かると思いませんか?

私も毎月3万3千円を資産運用にまわしていますが、毎月5,000ポイント近く貯まっているので、実質負担は2万8千円程度。

楽天証券で楽天カードを使って投資信託を積み立てると、1番大きな違いは実質負担が減ることなんですね。

ココがポイント

- 楽天証券とSBI証券は、投資信託の銘柄数・手数料はほぼ互角

- ポイントの貯まりやすさ・ポイント投資は、楽天証券が上

楽天証券とSBI証券のポイント投資を比較!ポイントがお得に貯まるのは楽天証券

|

楽天証券 |

SBI証券 |

|

| 投資信託を買う | 購入価格の1% | 購入価格の0.5% |

| 投資信託の保有額に応じてもらえるポイント | 10万円毎に4ポイント ※マネーブリッジ設定済みの場合 |

0.001% ※eMAXIS Slimの場合 |

| ポイントで投資信託を買う | 1ポイント=1円 | ポイント=1円 |

楽天証券とSBI証券のポイント投資を比較してみると、購入時に1%の楽天ポイントが貯まる楽天証券はやはり強い。

結論から言うと、投資信託の購入時に1%のポイントが貯まる楽天証券の方が、ポイント投資は上です。

そして毎月保有している投資信託の残高に応じてもらえるポイントも、楽天証券の方が貯まりやすいんですね。

楽天証券でつみたてNISAを始める人は、楽天カードも忘れずに作っておいてください。

楽天カードは年会費無料ですし、持っていても邪魔にならないクレジットカードですよ。

ココがポイント

- 投資信託の銘柄数・手数料面では、ほぼ互角

- ポイント投資では、楽天証券の方が上

SBI証券の評判・口コミは?米国株の積み立てに便利なネット証券

米国経済に大規模ショックが来てるので、

保有しているSBI証券の「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を見てみたのだけど、

現状、そこそこの下落で留まってる?僕らのバンガード先生と米国経済を信じて、長期ホールドです?

#簿記 #株初心者 #株式投資 pic.twitter.com/1sKzjuzt0D— いなほ@簿記2級勉強中せどらー (@INAHO95853174) September 29, 2021

?投資信託(特定口座)?

久しぶりに投資関係のツイートです

SBI証券で購入している投信です

一括投資が良いと言われていますが

小心者なので躊躇しちゃいます?フォロアーさんのツイートはチェックしています?

これからも宜しくお願いします?♀️#投資信託#特定口座 pic.twitter.com/SD5VYZIQoG— いくみ (@ikumiq1) September 25, 2021

SBI証券の投資信託においてS&P500が圧倒的王者です。販売金額も件数も1位でした? それだけアメリカが強いってことだし、TwitterでもS&P500推しが多数いらっしゃることも納得です。これを買ってる方のトータルリターンは好成績ですよね!羨ましいです?

— 中年やまだ43歳@激務会社員/投資歴15年/毎月固定額を積立投資/目指せアッパーマス層 (@middleage_story) September 29, 2021

SBI証券といえば、低コストなネット証券の代名詞。

投資家なら必ず持っている、と言っても過言ではない口座開設者数。

楽天証券もお得ですが、SBI証券の自動振替もかなり便利ですね。

年金2,000万円不足問題で注目を集めて、つみたてNISAの運用を始める人が急増しています。

コロナショックの今、株価も下がってますから株を買う人も多いんですね。

株と言っても銘柄を選んで買わなくても、投資信託も中身は株を運用しているので、投資信託でも株価に乗れます。

特にインデックスファンドなら指標に連動するので、日経平均やNYダウそのものと基本的には同じ値動き。

資産運用はプロが多額の資金で運用する時代は、終わりました。

今は初心者が少額からインデックスファンドで、コツコツ積み立てして負けにくい資産運用をする時代です。

ココがポイント

- SBI証券の口座開設者数はトップクラス

- インデックスファンドなら、指標に連動する値動きをする

SBI証券で始める人はiDeCo(イデコ)もSBI証券

引用元:国民年金連合基金

| 項目 | 内容 |

| 対象者 | 20〜60歳の誰でも可能 |

| 年間上限額 | 職業によって異なる |

| 税制優遇 | 掛け金を控除可能 |

| 非課税期間 | 運用期間はずっと非課税(最低5年以上) |

| 引出制限 | 60歳になるまで不可 |

| 投資先 | 投資信託 |

NISAを聞いたことがある人なら、イデコもご存知ではないでしょうか?

イデコとは簡単に言うと、60歳まで受け取れない代わりに、掛け金の控除や非課税などの税金面のメリットが大きい制度。

早い話しが、自分年金を運用できる制度と考えてください。

老後というとまだ先な気がしますが、いつか必ずやってくる未来。

積み立てたお金は、自分専用の運用口座でキチンと運用して、自分専用の年金です。

老後資金というと優先度は下がりますが、今のうちからコツコツ積み立てしている人が増えています。

毎月5,000円くらいの少額でも、長年積み立てすれば大きな差になります。

ココがポイント

- イデコは自分年金を作れる制度

- SBI証券でイデコを運用する人が急増している

SBI証券のイデコならeMAXIS Slimシリーズに積み立てできる

| 銘柄 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |

| 投資先 | グローバル(日本を含む) |

| 買付手数料 | 無料 |

| 信託財産留保額 | 無料 |

| 信託報酬 | 0.1512%/年 |

では、SBI証券のイデコはどうなの?

SBI証券のイデコは口座開設者数No.1の実績があり、多くの人がイデコを運用しています。

NISA・イデコをSBI証券で統一すれば、同時管理もしやすくて便利です。

イデコでは低コストの投資信託が選べなかったりしますが、SBI証券なら低コストで有名なeMAXIS Slim シリーズも選べます。

SBI証券でイデコを運用している人は、ほとんどがeMAXIS Slim シリーズで運用していますよ。

私のおすすめは、eMAXIS Slim 全世界株式(日本を除く)かeMAXIS Slim バランスです。

この2つは投資の世界では知らない人がいないくらい、定番の優良ファンドです。

全世界株式だと株1本でリスクがあるので、リスクで言うと全世界株式 > バランスですね。

バランス型ならすべての資産にバランスよく投資するので、リスクも下がります。

SBI証券を選ぶなら、イデコ運用も始めてみませんか?

SBI証券のイデコは、以下から資料請求できます。

まとめ:SBI証券ってどうなの?評判・口コミと10年使ったメリット・デメリットを解説

SBI証券の特徴・始め方とおすすめ銘柄はいかがだったでしょうか。

| まとめ | |

| SBI証券とは? | 投資信託の銘柄数はトップクラス NISA運用に必要な機能は揃っている 3種類のポイントが貯まる & 使える |

| SBI証券のVポイント投資 | クレカ積立で0.5%のポイントが貯まる ポイントで投資信託が買える |

| 楽天証券と比較 | ポイントの運用・お得さは楽天証券が上 |

SBI証券はネット証券の老舗ですので、知らない人はいない程です。

低コスト銘柄のラインナップ・機能性は、業界最強レベル。

最近ではTポイントを使って積み立てもできますので、SBI証券を選んでおいて後悔はないですよ。

つみたてNISAは運用益が非課税となり、年末調整も確定申告も必要ありませんので、初心者でも始めやすい投資です。

投資初心者でも少額からインデックス投資を始めることができますので、ぜひこの機会に始めてみてください。

【つみたてNISA】まとめ記事

つみたてNISAについては、理解できましたか?

資産運用が初めての人は、利益が非課税になってお得な、つみたてNISAが入門編です。

つみたてNISAについてのまとめ記事です。つみたてNISAについて、全体を理解しておきましょう。まとめ記事は、「この記事を読む」をタップしてください。